子どもたちの眼を守り育てる情熱をもった方々。

前編に引き続き

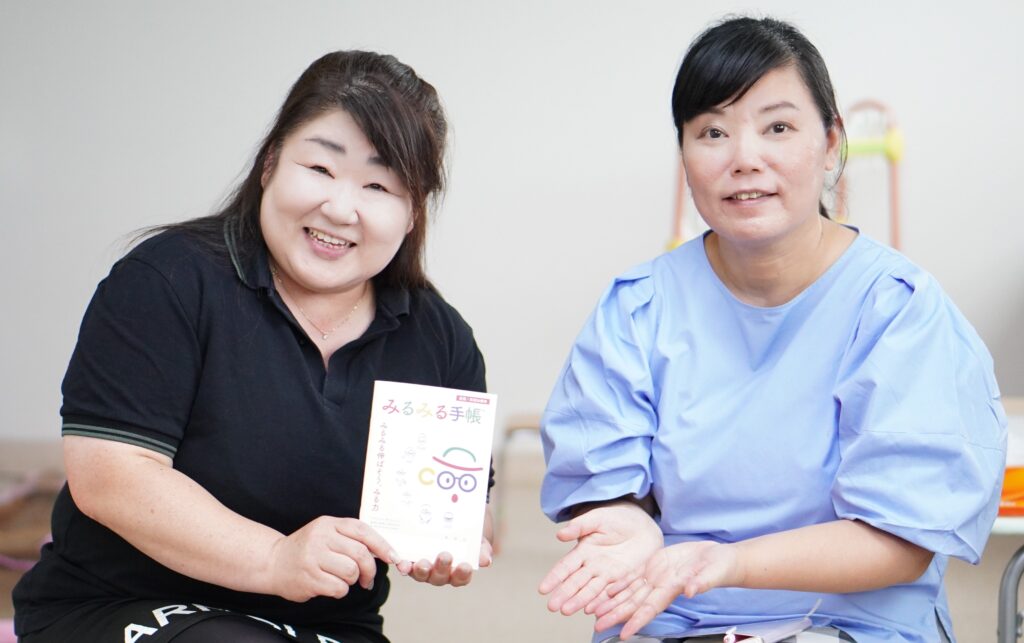

星和台幼稚園(北九州市)成定 澪 (なりさだ)先生と

平良美津子視能訓練士の対談(中編)をお届けします。

ご自身の弱視治療、見えにくさを経験する成定先生が幼稚園や発達支援に対する想いや実践とは。

(平良)成定先生ご自身の弱視治療経験、皆さんとても参考になったと思います。きょうはさらにお話を進めていきたいと思います。

(成定)私の弱視治療経験がこれからの子どもたちのために少しでも貢献できればと思っております。

わたしのせいじゃなかった!

成定:中学校に入ってからですが、弱視治療で通っていた総合病院の先生が離任されて、別の病院(眼科)を受診したときのことです。

そこの眼科医の先生が

これだけ遠視に左右差があったら 辞書開いて勉強しようとしても嫌になったでしょう?集中できなかったと思うよ。たいへんだったね?

と言ってくださったんです。数年ぶりの眼科受診でしたからきっと眼鏡の度数も合っていなかったのだろうと思います。

先生のこの言葉、私の人生を変えた言葉でした。

それまで私は集中力が無い自覚がありました。

学校の先生からも「落ち着きがない、注意力が散漫、丁寧さがない」と言われていましたし、そういう特性の子なんだと自他ともに認めていました。

この先生のおかげで「私は眼鏡をかければ集中できるんだ」という思考になったんです。

言い換えると、「私のせいじゃなかった!」と思いました。

とても驚いたし、なんだか嬉しかったし、帰宅してすぐ母に「(原因は)性格じゃないらしいよ!」と話したくらいです。

平良:それは 遠視ならではのお話ですね。

(注)遠視があっても必ずそうというわけではない

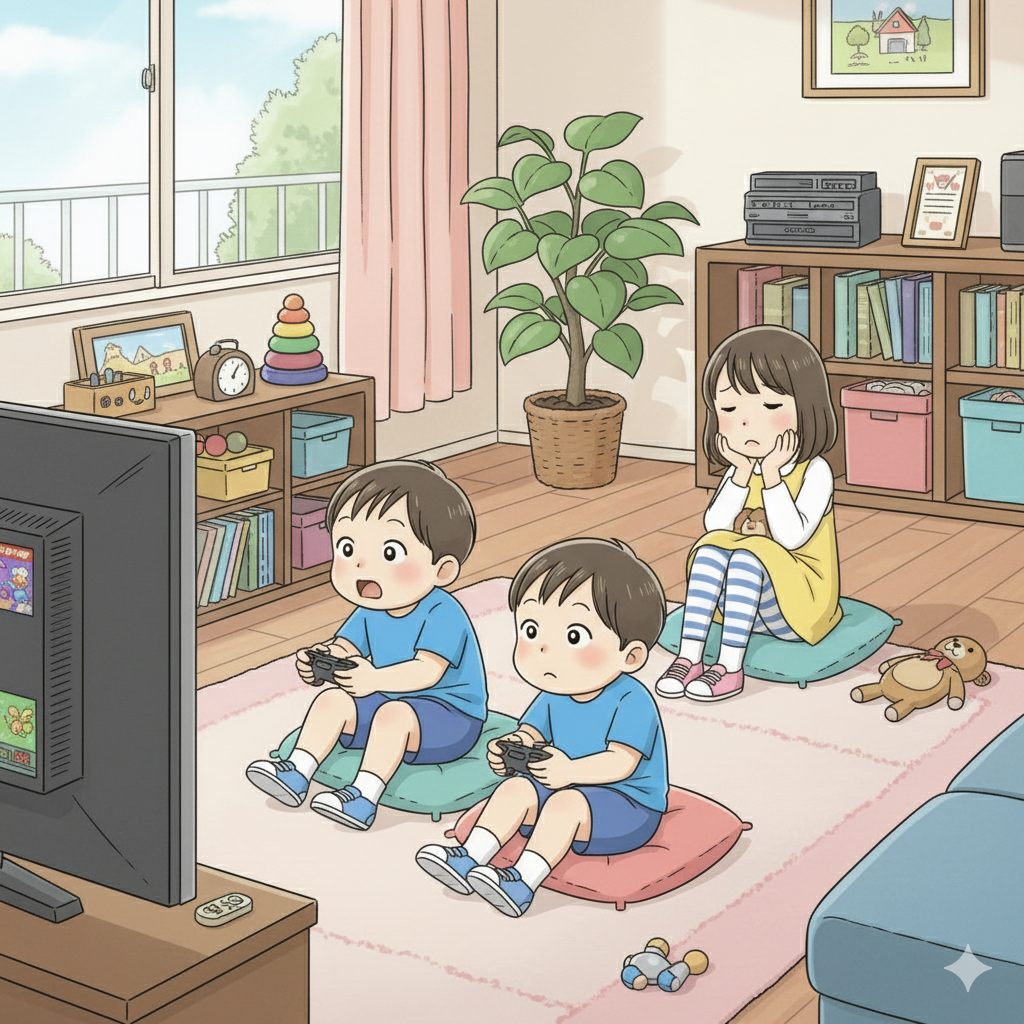

実は 私自身も軽い遠視があって、子どもの頃同じような特性がありました。弟たちと全然違って私だけ勉強しようとしなくて、当時普及しはじめたテレビゲームもやろうとしない子どもでした。

たぶん、ゲームや読書は疲れてしまうからだったのだろうと思います。

のちにわかったことですが、弟たちはいわゆる近視で、近くのモノを見ることが苦手ではない。弟たちが凄く集中してゲームで遊んでいるけれど、なんだかゲームに興味が湧かなくて、私はどうも自身が飽きっぽい性格なんだなぁと思っていました。

視能訓練士になって小児眼科で仕事してから、自分を振り返り「あー、そういうことだったんだ」と思いましたね。

眼鏡をかけて…

成定:平良さんも…それは意外でした。

私にとってこの先生の言葉は、自分の人生や人間性まで変えてくれた、くらいに思っています。

眼鏡をかけると集中力が持続して細かい作業も丁寧に出来る。集中力が続かないのは私のせいじゃなかった!と、自己肯定感に大きく影響する言葉でした。

働いている保育園では周囲から「成定先生すごく器用!」と言われます。器用に出来て集中し過ぎるくらいに仕事に向き合えるのも「眼鏡をかければ私は集中できるんだ」と認識できたから。逆に眼鏡が無いと何もできないです。主任職になると文書作成は必須ですし、連絡帳などもしっかり読まなければならない。

眼鏡がないと、どんなに大きな字でも「散る」んです。疲れるというか、文字がブレるというか…一つの文字を読むのに凄く神経を使うので文章を読み込むともうくたびれてしまう。仕事にならないですね。

平良:成定先生のお話に近いお子さんと眼科でよく出逢いますが、眼鏡をかけるとメキメキと「得意」になっていきますね。

例えば、遠視や強い乱視があっても眼鏡をかけていないお子さんがいますが、鉛筆で文字を書いても筆圧が薄いです。でも処方された眼鏡をきちんとかけて訓練し始めると、筆圧がしっかりしてくる。文字の止め、はね、払いが的確になり、マス目にきちんと書き込めるようになってくる。そういうことがお子さん自身、楽しくなってくるんですよね。

私の勤務する小児眼科では、お子さんの視機能の発達ぐあいを視力検査だけでなく読み書きの出来ぐあいでも観察していきます。実際、視力は確かに大切な評価基準ですが、あくまで目安の数字でしかないとも言えます。未就学児がこれから入学していろんなことを学ぶ中での基準はやっぱり「読み書き」が一番だと思っています。

生きることが丁寧に

成定:遠視の私にとって眼鏡のおかげで、生きることが丁寧になりました。例えば箸を上げ下げだったり、ひとつひとつのことに注意を払えるようになるんですよね。

もともと私は、お勉強そのものは嫌いではなかったんです。何かを学びとることが好きで、図鑑を広げることも好きで。

でもなんで私、(集中力が)続かないんだろう?って思っていたのですが…

新しく処方された眼鏡をかけて集中できるようになったときに、

なんだ、目だったのか!

というあの感覚。

自己否定しなくて良くなる。

私はまだ伸びしろがあるんだ!と思えることは、子どもたちに経験して欲しいなと思います。

平良:私たち周りの大人の目線で言うと、遠視など見えにくさ未解決が原因で、その子のチャンスを逃してはいけないんですよ。

成定:本当に。それこそ中学校の反抗期に「どうせ俺なんて」ってならなくて済む子が出てくるんじゃないかというくらい大きな事だと思っているんです。保育園でも中学校でも、子どもたちはもしかしたら何らかの困りごとを持っているかもしれません。それが目=見えかたかもしれないし、何らかの発達特性かもしれない。「なぜ出来ないの?」「私は出来ないんだ、ダメなんだ」ではなくて、何らかの困りごとがあるのでは?とよくアセスメントしてあげるべきなんですね。「私はダメなんだ」と自己否定にならないよう周りの大人がしっかり見てあげたいと思っています。

平良:成定先生のこの自己肯定感のお話、まさに我が意を得たりです。弱視治療に取り組むお子さんたちには、「私はこんなことも出来るようになったんだ!」と心豊かに成長して欲しいですし自己肯定感をしっかり育んでねというのが私の視能訓練士としてのモチベーションです。決して視力だけの問題ではないんだよと、若手視能訓練士たちや眼鏡店の方々に伝えていきたい視点であり、保育園幼稚園の先生方とも共有していきたいと思っています。

見えにくさに気づかず自己否定に繋がっていました

見えかたの未解決でその子のチャンスを逃してはいけないんですよ

-

【プレスリリース】東京八王子東ロータリークラブ3園目の視力検査キット寄贈

-

~視能訓練学科に寄せて~小児眼科医辰巳貞子先生寄稿

-

0歳1歳メガネ「まだ赤ちゃんなのに…」

-

こめめ対談02~成定先生(中編)みる力と自己肯定感

-

こめめ対談01~成定先生(前編)先生たちに恵まれた弱視治療

-

エピソード投稿しませんか~弱視治療

-

みるみる手帳‐保護者の理解編 遠視とは?こどもめがねは?

-

手帳の使いかた‐コミュニケーション編(眼科)

-

みるみる手帳 贈りもの編‐弱視,メガネ,アイパッチ…その先にあるもの

コメント